一句“恶心”在餐饮界掀起了巨浪!他直指西贝“预制菜”的质疑臻富配资,瞬间引爆一场关乎信任与金钱的行业大海啸。当记者深入西贝后厨,更是发现的真相与消费者期待大相径庭。

如今外卖订单骤降、员工收入腰斩,这场“高价低质”的愤怒,将西贝推向风口浪尖,但西贝却坚称自己没有预制菜。真相到底如何,西贝究竟冤不冤?

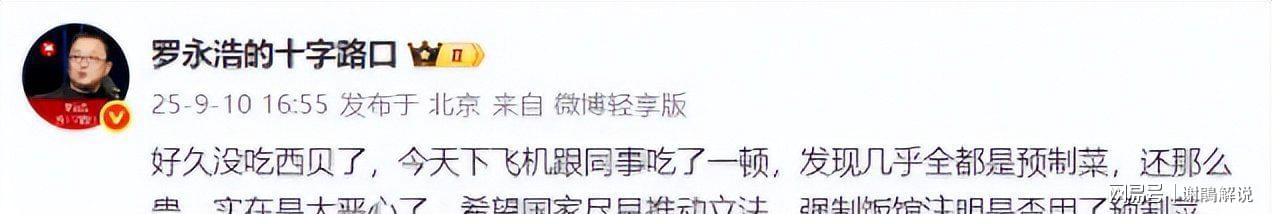

一场席卷舆论场的风暴,起于互联网创业者罗永浩的一条微博。他直言不讳地将矛头指向了餐饮连锁品牌西贝,称其菜品“几乎全是预制菜”,而且价格不菲,体验令人“恶心”。

这番言论如同一块巨石投入平静的湖面,迅速激起千层浪,演变成一场关乎餐饮业未来的全民大讨论。这早已不是个人恩怨,更像中国餐饮业在飞速工业化的进程中,那些被掩盖在后厨深处的矛盾与张力。

风暴的核心其实是关于一个词的定义鸿沟。争论的表面是菜品的新鲜与否,深层却牵扯出行业标准、消费者知情权与企业成本控制之间的复杂博弈。这不仅仅是罗永浩与西贝创始人贾国龙的对决,更是一场餐饮业信任危机的总爆发。

罗永浩的愤怒之所以能点燃大众情绪,是因为他精准地踩中了公众对“预制菜”的朴素认知:一个失去了“锅气”的复热料理包,一种与高价餐厅承诺的“现场烹制”精神背道而驰的工业产品。

在消费者心中,花大价钱去餐厅买的就是那份烟火气和厨师的技艺,而不是一个高级版的方便食品。

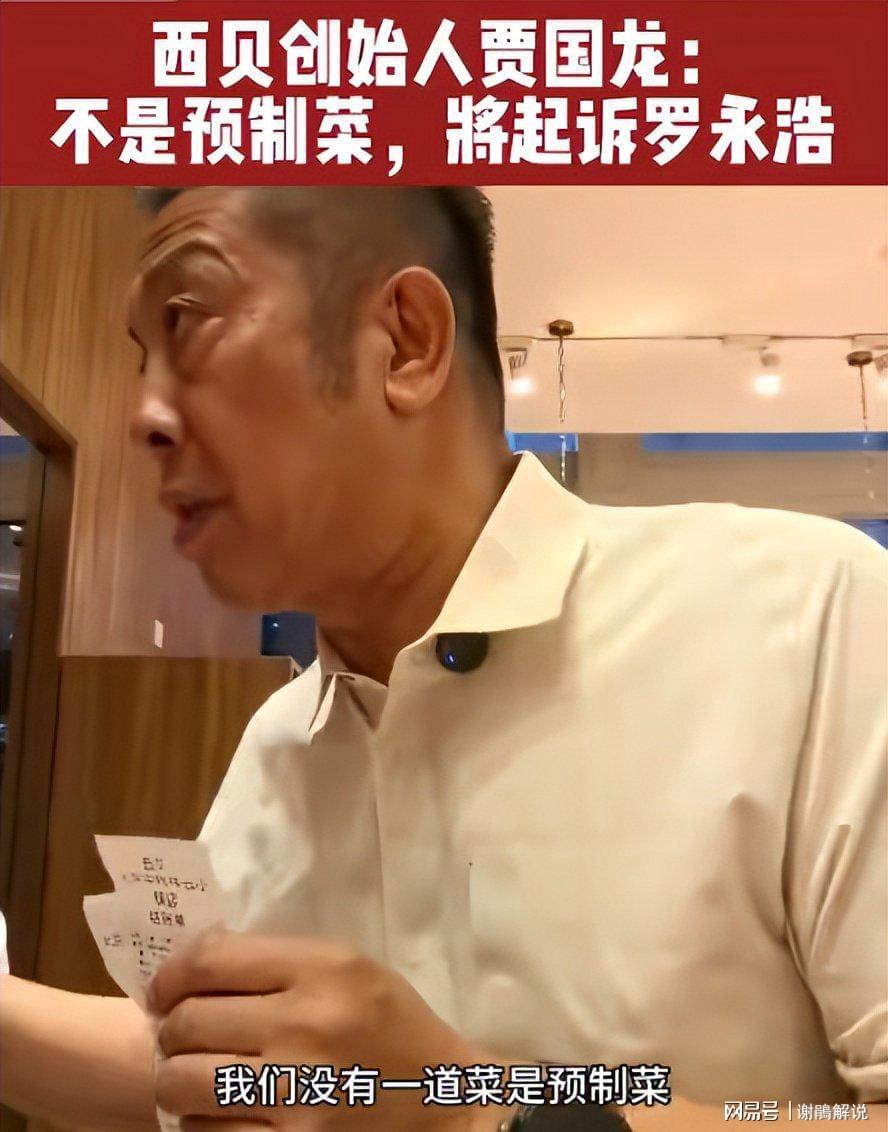

面对汹涌的舆论,西贝创始人贾国龙的回应异常强硬,他连用数个“一定”强调将对罗永浩提起诉讼,并斩钉截铁地宣称,按照国家规定,西贝“没有一道是预制菜”,甚至达到了“100%无预制菜”的程度。

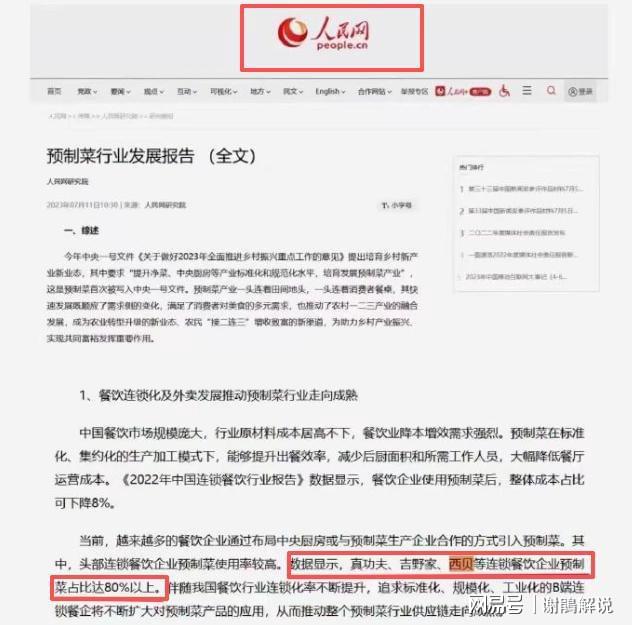

他的底气来源于官方文件。根据相关条例,由中央厨房制作、并配送给自己旗下门店的菜品,并不被纳入预制菜的范畴。这条规定为西贝筑起了一道看似坚不可摧的合规防线。

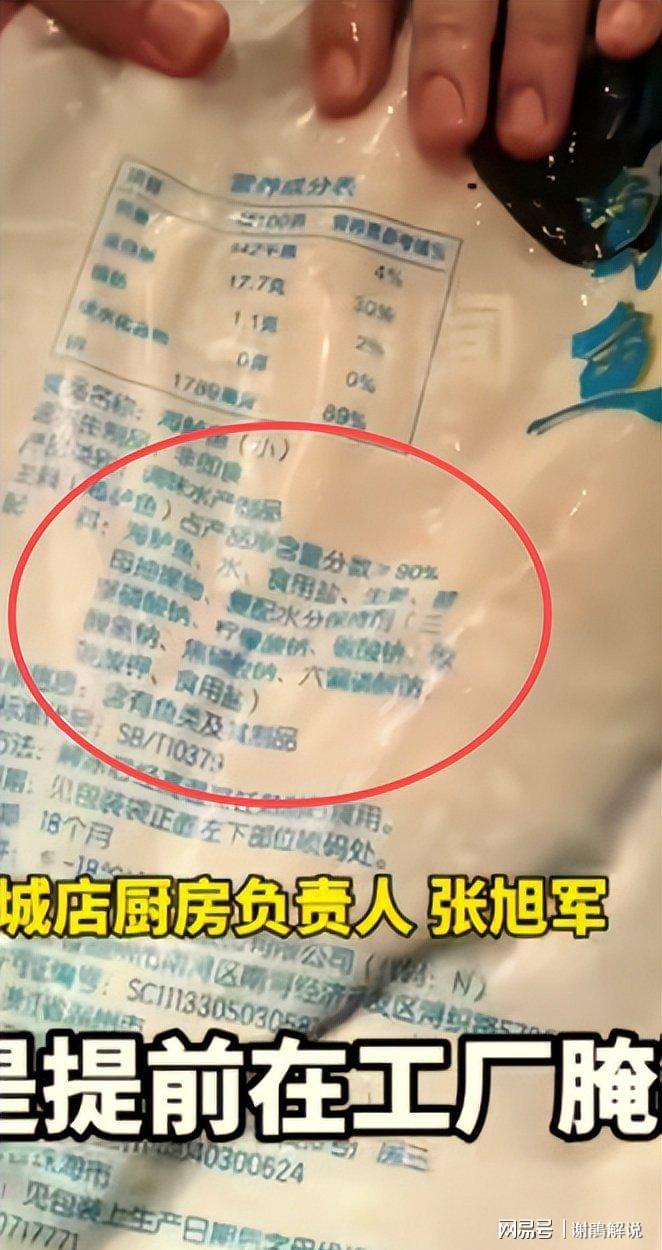

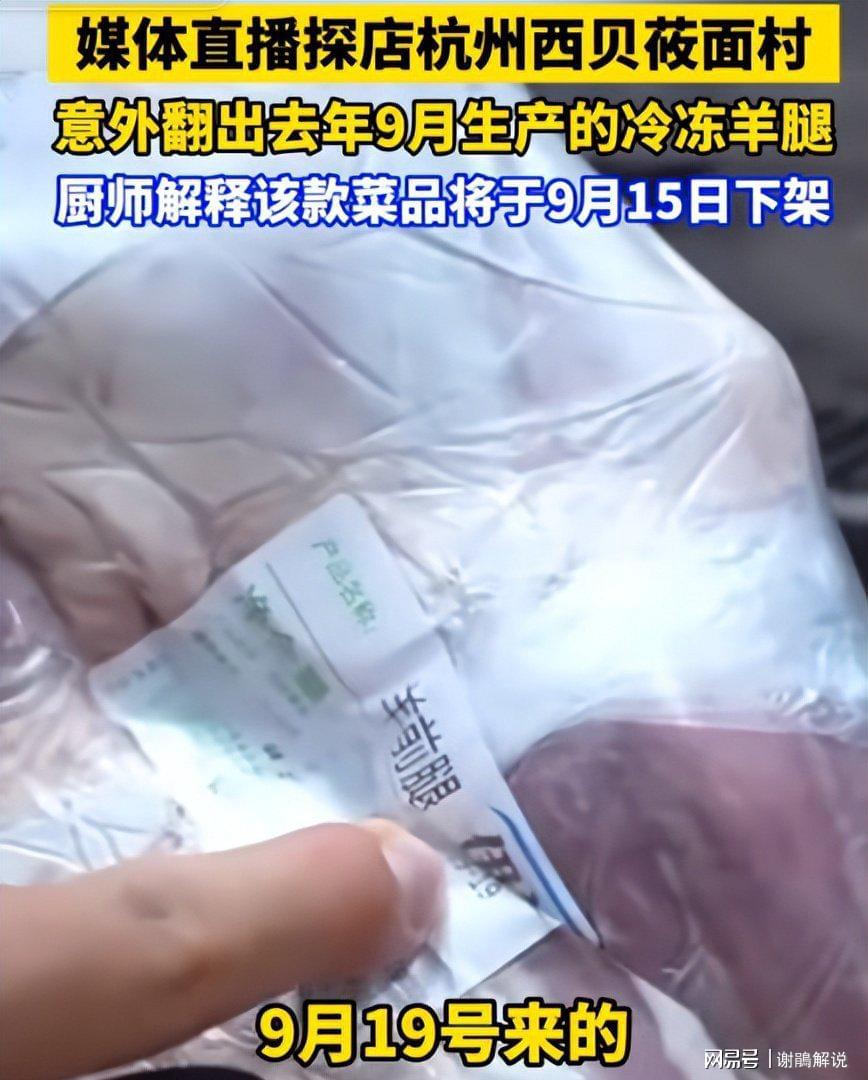

然而当媒体记者穿上一次性防护服,戴上口罩和网帽,真正走进西贝的后厨时,一幅更为复杂的画面展现在眼前。这里的操作流程恰好处于消费者想象与法规定义的灰色地带。

价值十几万元的万能蒸烤箱里烤着的鱼,是工作人员从储物柜取出的,一条早已在中央厨房宰杀处理完毕后真空包装送过来的鱼。

一盘清爽的罗马生菜,是从包装袋中取出,在开水中简单焯烫后淋上料汁便端上了桌。更不用说那些牛肉、羊肉等核心食材,早已在中央厨房完成了大部分前期处理。

这种模式显然不是消费者想象中“从零开始”的烹饪臻富配资,但它也确实没有踩到官方定义的“预制菜”红线。一位员工感到很委屈,认为像水煮加料汁这么简单的步骤,根本没必要做成预制包,感觉品牌被冤枉了。

更让外界感到困惑的是西贝自身的矛盾讲述。贾国龙本人其实并不排斥预制菜,他曾公开赞扬其在食品安全和效率上的优势,认为这是未来的趋势。公司早在2020年就推出了独立的预制菜品牌“贾国龙功夫菜”。

这种一边布局预制菜赛道,一边在主品牌上决绝否认的做法,无疑加剧了公众的不信任感。当一个词汇在消费者、企业和监管方之间存在三种不同的解释时,沟通的失效和冲突的爆发,几乎是必然的结局。

这场风波的本质,与其说是对菜品的争论,不如说是消费者知情权意识的一次集中爆发。

罗永浩的核心诉求是呼吁立法强制餐厅标注是否使用预制菜,触及了问题的根源。消费者真正关心的或许不是预制菜本身的好坏,而是“我花的钱,到底吃的是什么?我有没有被明确告知?”

这背后是《消费者权益保护法》赋予每个人的基本权利。面对危机西贝迅速展开了一系列公关行动。贾国龙不仅安排全国370多家门店的后厨向公众开放参观,还在部分门店推出了包含13道菜的“罗永浩菜单”,并承诺“不好吃可以退”。

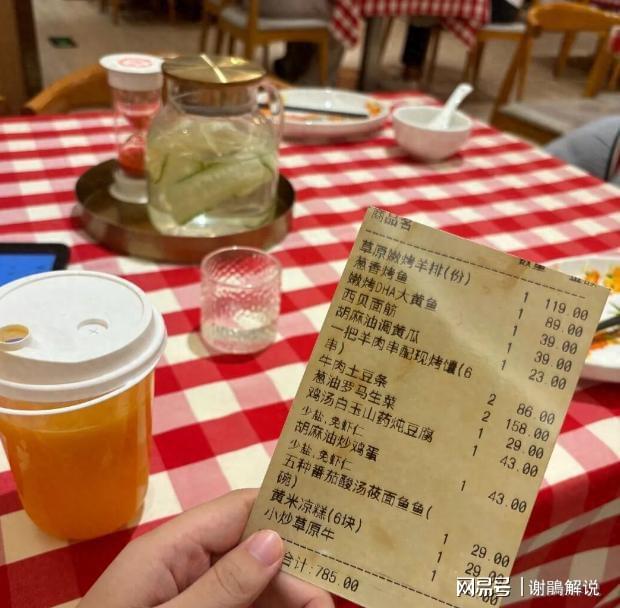

他甚至详细描述了罗永浩一行五人消费830元的场景,称他们离开时还表示“挺好”,并质疑罗永浩持续发微博的行为已经超出了正常消费维权的范畴,是一种“流量霸凌”。

然而这种“危机公关式”的透明,存在其固有的局限性。事后敞开大门任人参观,虽然展现了一种姿态,却也无形中强化了一种印象:如果没有这场风波,后厨的门是否还会紧闭?

这种被动式的公开很难从根本上重建消费者已经动摇的信任。信任的建立需要漫长的时间和持续的坦诚,而摧毁它一次信息不对称就足够了。

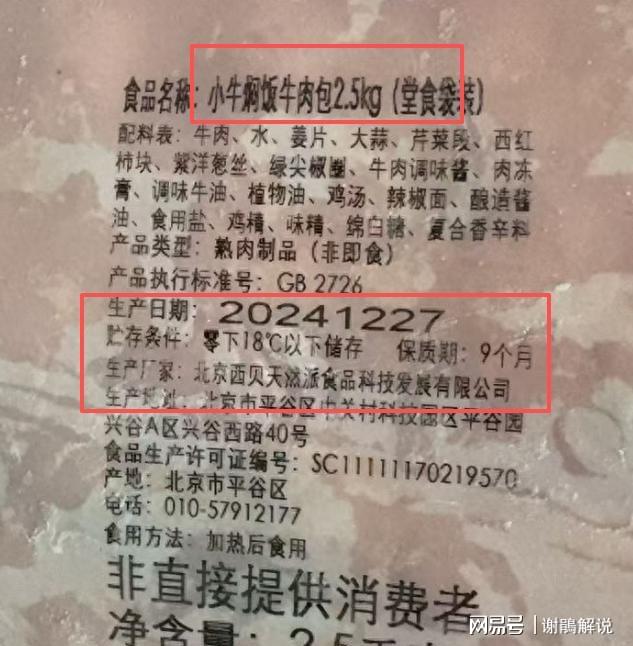

公众的猜疑并非空穴来风。罗永浩悬赏十万元征集证据,一天之内就收到了超过两百条线索,其中不乏引用行业报告直指西贝等头部餐企预制菜占比可能高达八成的说法,以及网友提供的印有“堂食袋装”字样的冷冻品图片。

这足以说明大众对于餐饮工业化背后的“黑箱操作”早已心存疑虑。行业的普遍沉默为负面舆论的发酵提供了肥沃的土壤。

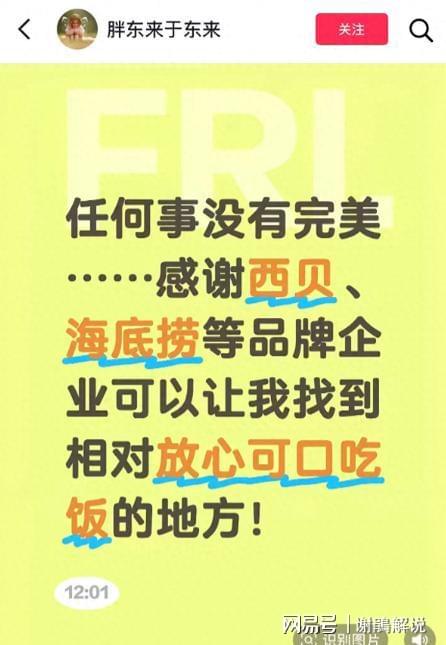

在这场争论中,胖东来CEO于东来也发声,呼吁大家理解企业经营的不易。他的话代表了部分企业家的心声,也获得了不少网友的善意理解。

但更多人坚持,体谅归体谅透明是前提。在今天的市场环境下,赢得尊重的首要条件,是坦诚。餐饮业如果想真正平息消费者的疑虑,唯一的出路,就是从被动的危机应对,转向主动、清晰、持续地告知。

“预制菜”的标签之所以对西贝造成如此巨大的冲击,根本原因在于它引爆了消费者长期以来对其“高价低值”的积怨。

西贝因定价问题引发争议早已不是第一次。这次的事件更像是一根导火索,点燃了积蓄已久的负面情绪。争议的核心是企业和消费者之间存在着两本截然不同的“账本”。

贾国龙的“成本账”里,算的是优质的原料、现代化的工艺、昂贵的设备以及标准化流程带来的隐性投入。他坦言在优质原料和工艺的前提下,西贝的定价已经是“克制”的,利润很薄。

但在消费者的“价值账”里,衡量标准完全不同。人们为高价买单,期待的是独特的用餐体验、食材可感知的鲜活度以及厨师现场技艺的展现,也就是那份无法量化的“锅气”。

当消费者感觉自己吃到的只是一份被高效加热的半成品时,企业方所有关于成本的解释都会显得苍白无力。罗永浩甚至反讽道,如果西贝能把现做的菜,做出预制菜加热后的口感,那本身就是一种“高科技”。

市场的反应是最直接的。风波之后西贝的生意受到了严重冲击。有门店的线上外卖订单量,从平日的三十多单骤降至三四单。一些大型门店的外卖订单也从两百多单跌至一百多单,收入估算直接腰斩。

可以说,罗永浩把西贝害惨了,员工们对此感到难受和不解,但消费者已经用脚投了票。当“价值不符”的感觉产生时,他们会毫不犹豫地选择离开。创始人自身的认知或许也揭示了品牌持续面临公关危机的深层原因。

贾国龙虽然承认了过去几年在蔬菜、馒头等部分菜品上的定价确实偏高,有过失误。但他又坚持认为罗永浩一行五人消费830元“真不贵”。这种认知与市场主流消费感知之间存在的鸿沟,让品牌与消费者之间的沟通变得异常困难。

在消费升级的今天,标准化和效率本可以是加分项,但如果它不能转化为消费者能够清晰感知的卓越体验,反而会被视为“偷懒”和“不值”,尤其是在西贝这样的高价位区间。

西贝与罗永浩的这场激烈交锋,最终没有真正的赢家。它将餐饮工业化背后复杂的运作逻辑,赤裸裸地推到了公众面前,这起事件注定将成为一个标志。

它将倒逼整个餐饮行业去严肃思考根本性问题:如何在一个新兴领域,建立起行业与消费者都能理解并接受的通用语境?如何将“透明度”从一种危机公关的被动手段,内化为品牌与生俱来的核心资产?

还有最关键的如何在工业化带来的效率与消费者追求的体验感之间,找到一个全新的、可持续的价值平衡点?这不仅仅是西贝需要回答的考题,更是摆在整个行业面前的必答题。

赤盈配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。